Retazos de dictadura, revuelta y pandemia en Valparaíso

Retazos de dictadura, revuelta y pandemia en Valparaíso

Imágenes, afiches, arte urbano y mensajes ocultos de procesos sociales que marcaron la historia de Chile tensionan el recorrido turístico y cotidiano de Valparaíso.

Audioreportaje disponible aquí:

“¡Hay que votar!”, le grita una mujer a un hombre mientras la ignora y se aleja, apresurado, casi como si el semáforo en rojo le hubiese salvado la vida.

Frente al puerto, la calle de los bancos, silente, burocrática, es también en la memoria, el recorrido de tantas convocatorias masivas. El espesor de los muros habla y mucho antes del 19 de octubre de 2019, cuando la revuelta popular permeó Valparaíso.

En la contienda por la ocupación del espacio público en esas primeras horas, la respuesta militar dejó en claro quienes podían hablar y quienes no. Desde ahí, se abrió paso a una disputa simbólica donde hacer aparecer el hartazgo y anhelo colectivo se hizo urgente.

Así, la ciudad, en palabras de la arquitecta y activista Ana Sugranyes, se extendió como un espacio donde la democracia se construye y se disputa entre el Estado y la ciudadanía.

Evidencias del levantamiento popular chileno

Son los muros de las instituciones financieras en calle Cochrane los que albergan las huellas de ese proceso silenciado, higienizado por una pandemia que llegó en el momento preciso. Un momento para hacer olvidar, para encerrar las pulsiones que nos instaron a pensar en las/los/les otras/os/es, a relegar los dolores del primer mundo al velador.

Esas paredes que contienen un interior colmado de los engranajes de un sistema jerárquico, patriarcal y abusivo, aguantan retazos de las crisis que han determinado el cotidiano y de las violencias que atraviesan nuestro habitar.

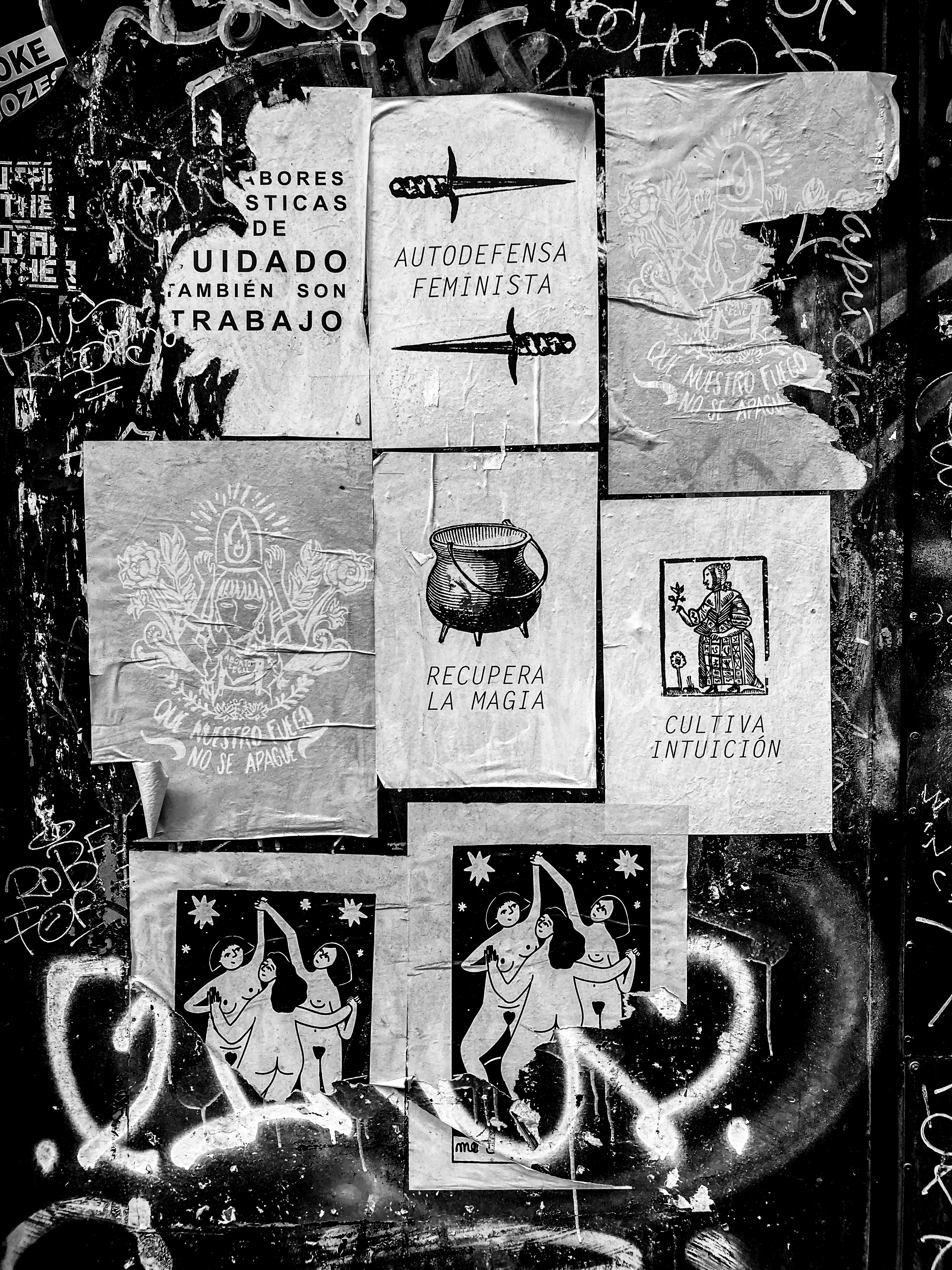

En los pliegues de esas grandes declaratorias populares, emergen huellas rebeldes como un lugar para descansar y para volver a sentir el calor de tantos 25 de noviembre, tantos 8 de marzo, tantos lugares seguros que hemos creado desde lo espontáneo de reunirnos. Caminando juntas, de cuerpo presente y ausente, porque las luchas de larga data de las que nos precedieron permanecen suspendidas como esporas mientras avanzamos el trazado hacia el Congreso.

Es Valparaíso y son los trayectos vitales de muchas mujeres obreras, costureras, mutualistas y escritoras que se tomaron la palabra los que hacen eco a los caudales feministas contra la violencia de género. No sólo nos une el territorio habitado, sino el volumen de las porfías ante la inminente continuidad de las luchas, porque vivir tiempos históricos tan distantes no ha desarmado la serie de amarres con los que el sistema patriarcal subyuga nuestras presencias.

Chile duele

“Por salud, educación y vivienda gratuita y de calidad”. “Wallmapu libre”. “Por todas las caídas, venceremos”. Los ecos de ese hartazgo, colectivo, acéfalo, diverso de octubre, siguen suspendidos debatiéndose entre pasado y presente.

Y ahí deviene la ciudad, como lienzo de interpelación directa a la norma, donde se ciernen textos como “Libertad a lxs presxs” en los muros de una librería con una vitrina colmada de textos jurídicos y la Constitución Política de la República frente al Reloj Turri. Es gráfica impresa, manuscritos, xilografías y grabados, una práctica artística con acervo histórico en la región.

Una larga fila avanza a ritmo de película antigua fuera del Registro Civil, pero la ciudad, siempre propensa al error, revuelve los malestares. Se mezclan, en los muros, rostros como espectros y la pulsión por hacer visible hace que convivan desaparecidos como José Huenante con femicidas como el asesino de Nicole Saavedra en calle Esmeralda.

Salir a la calle en un cuerpo feminizado es un acto político entre tantos otros, ausentes, interpelando el recorrido. Cuerpos que existieron y desvariaron sin mayores expectativas, como yo, por el espacio urbano. Y aparece la cara de Joan Florvil, aparecen las caras de las desaparecidas, las ejecutadas durante la dictadura, en la Plaza Aníbal Pinto. Vidas que devinieron en símbolos.

“No a Dominga” y las vidas animales amenazadas por la codicia. La imagen de un sapo, junto a la advertencia “En la plaza, en la esquina, en la cancha o en el bar… cuida lo que dices! pueden estar escuchando”. La ciudad como evidencia de lo cruenta que puede llegar a ser la gestión humana. En la esquina, la provocación textual para no olvidar y seguir “Hasta que valga la pena vivir”. O hasta que alcance.

Valparaíso y el costo de la vida

“Todo sube menos los sueldos: No al alza del gas”. La ciudad como espacio especulativo, donde la incertidumbre sobre los caminos de la economía activa diálogos espontáneos, casi ineludibles. “Nada de lo que da el Estado es gratis, todo tiene un costo de producción” advierte un mensaje oculto en un basurero. Dos mujeres discuten precios en calle Pirámide y los carteles de ofertas resaltan de todos los locales en la esquina de Condell con Ecuador. Me saludan mientras paso fuera de una librería, casi como una invitación medio desesperada que habla de lo difícil que está el panorama cuando se acaban las ayudas y que sólo la iniciativa salvará lo que el Estado ha abandonado, del tipo hacer un bingo, levantarse más temprano o conseguir un trabajo que no sea a honorarios.

“Que las calles vuelvan a gritar asamblea constituyente”. El único grito que escucho es “¡tembloooor!” de la voz rasposa de un hombre que se cuela, entre alarma y chiste, por los edificios altos.

Ecos de la impunidad

Plaza Victoria ha sido el escenario de conmemoraciones, ferias, enfrentamientos y asesinatos, mucho antes de que comenzara la revuelta. Vuelvo a mayo de 2015, al asesinato de Diego Guzmán y Exequiel Borvarán. Pienso en todas las capas que han tenido los levantamientos populares en una ciudad como Valparaíso y cómo las/los/les estudiantes rompieron con la inercia de una transición fallida desde 2006 y 2011 en adelante.

En la entrada de una de las principales tiendas de retail, gráficas ironizan con los slogans de uno de los tantos amarres comerciales de la máxima autoridad, las tarjetas de débito y crédito. Y en medio de la ilusión del consumo, donde entra y sale gente, tres mujeres con guaguas en brazos venden parches curitas.

En el semáforo, una pegatina repite lo que ningún fuego puede quemar: “Nadie es ilegal, migrantes bienvenidxs”. Pero hasta la consigna más consciente es incapaz de desdibujar lo real. En un rincón, una familia migrante espera algo con la vida en un par de mochilas sobre el pavimento.

“La democracia también es un montaje”

“Paco vampiro tienes sed de sangre”. La Avenida Pedro Montt es una línea recta que conduce hasta el Congreso, ese lugar aparentemente importante con una arquitectura que deja mucho que desear. La crisis que trajo la pandemia incitaron discusiones que quizás por primera vez en décadas realmente podían transformar, hasta cierto punto, la realidad inmediata de las personas.

Y la ciudad, ingrata, aparece como un escenario inmersivo hacia las precariedades del cotidiano. De una cadena de farmacias, un hombre y una mujer mayores salen con luca de vuelto, mientras las veredas se llenan de hombres, mujeres y sus familias, comerciantes en la informalidad.

“Ke todo se trans-forme”. La disputa por elucubrar nuevas formas de democracia y cuestionar la norma que se esparce en las calles siembra suspicacias en la mirada. Las distintas encarnaciones del trauma y las memorias corporales de una ciudad que pasó de estar sitiada a vaciarse, desplazan el saber riguroso y objetivo de una mera apreciación arquitectónica. Esas pulsiones son las que nos sitúan para redescubrir en cada cosa, cierto estilo de ser que la convierte en un espejo de las conductas humanas.

Según Maurice Merleau-Ponty, ya no se trata sólo de las relaciones de pensamiento dominante y el objeto extendido hacia él, sino de la relación ambigua de un ser encarnado y limitado con un mundo enigmático que vislumbra, que ni siquiera deja de frecuentar, pero siempre a través de las perspectivas que se lo ocultan tanto como se lo revelan, a través del aspecto humano que cada cosa adopta bajo una mirada humana.

En Avenida Brasil, una niña guía a su abuela, a paso apurado, hacia un centro de salud privado. a objetividad dominante negará, siempre, la lucidez de las infancias. Yo sigo caminando y me encuentro una flor violeta en medio de las veredas, esas que no tienen tregua en el puerto. Me detengo, a ver si el hombre anciano que camina en sentido contrario la nota, igual que yo. Y pasa de largo, quizás agobiado por recorrer la ciudad, cruenta, errática, especulativa, ingrata, que desde esas estructuras estáticas clama por justicia, venganza, que interpela y moviliza, que agobia y contiene, espectral, las violencias que nos atraviesan.