El cine chileno de la transición: Un punto de no retorno

El cine chileno de la transición: Un punto de no retorno

Pesimismo, confusión, apatía y la idea de un “no futuro”. La columna vertebral del cine chileno en los años noventa refleja el dilema predilecto de la transición a la democracia: personajes abandonados que deben quebrarse a sí mismos para sobrevivir y los vestigios de la dictadura.

La dictadura no terminó de golpe. Muchos de los procesos políticos y económicos que se dieron a la fuerza se perpetúan hasta el día de hoy, en mayor o menor medida. Eso no solamente tiene sus repercusiones sociales y psicológicas, sino que también tiene una influencia en la cultura y el arte. En este texto se analizará parte del cine chileno de la transición, con foco en las películas Caluga o Menta (1990), La Frontera (1991), Archipiélago (1992), Johnny Cien Pesos (1993) y Taxi Para Tres (2001), y cómo éste desarrolla las temáticas de la desesperanza, el pesimismo y el abandono, como consecuencias directas de la dictadura, así como también ciertos destellos de luz en que los personajes pueden escapar de esa oscuridad.

En el caso de la música existieron artistas que se hicieron cargo de esa problemática: la incomodidad, el hastío, la apatía y la confusión que traía consigo la nueva era chilena. Los años noventa nos mostraba en televisión a un Augusto Pinochet nombrado senador vitalicio, designado en condición de expresidente de la República. El soundtrack de esa época nos traía Corazones (1990) de Los Prisioneros, con unos sanmiguelinos alejados de temas políticos y sin Claudio Narea, Ser Humano!! (1997) de Tiro de Gracia, quienes se aventuraron en otros temas como la marginalidad de la juventud y los problemas de drogas, o Fome (1997) de Los Tres, que retrataba una clara apatía. Aquí Álvaro Henríquez nos canta “de hacerse se va a hacer”, como susurrándonos sobre esa transformación política y social inevitable que nos traería una transición “en la medida de lo posible”.

Pero el cine también fue parte de ese “susurro”, y sirvió como una vitrina y un canal para demostrar que ese desconcierto, ese tedio y ese cansancio, luego de 17 años de dictadura, estaban más presentes que nunca.

“Ahora recién se acuerdan de los locos, ahora que nos volvimos locos“:

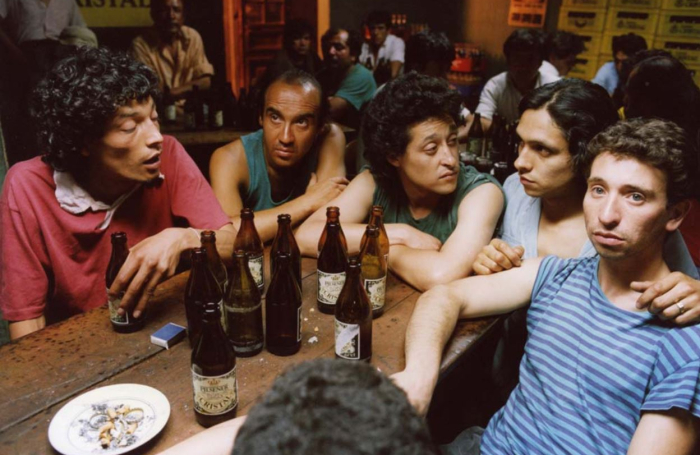

La escena de introducción de Caluga o Menta (1990), dirigida por Gonzalo Justiniano, nos muestra el panorama completo: un grupo de jóvenes viendo el tiempo pasar en un peladero de alguna periferia de Santiago. El paisaje es desolador, el calor es sofocante y el espíritu de cada uno de los personajes es pesimista. Aunque la dictadura terminó, no hay futuro. No se divisa ninguna salida concreta entre esa oscuridad que acecha a Niki y a sus amigos. La única salida al aburrimiento es inhalar pegamento desde una bolsa y hacerse un poco de dinero con robos menores o con tráfico de drogas.

Mientras los personajes pasan el tiempo haciendo fogatas o tomando cerveza, un grupo de políticos de la municipalidad llega hasta el conjunto de blocks para informarle a los vecinos que pondrán áreas verdes. En esa escena se muestra la discordancia que seguía existiendo entre las autoridades políticas y la ciudadanía, así como también la desesperanza, el abandono y la desconfianza que sentían los jóvenes hacia el poder y la institucionalidad. “Y ahora recién se acuerdan de los locos, ahora que nos volvimos locos”, reza uno de los personajes. Mientras tanto, otro exclama en tono sarcástico que “llegó la democracia”, mirando a la cámara, como un intento de romper la cuarta pared y emplazar directamente al espectador.

La toma de rehenes en Estado 57:

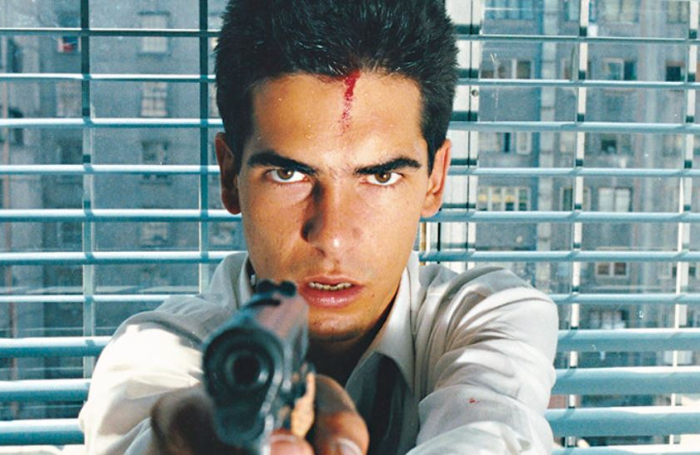

La desesperanza y el abandono a la juventud también queda reflejada en Johnny Cien Pesos (1991), dirigida por Gustavo Graef Marino, película de acción basada en un hecho real: Marcelo de Jésus Gómez Lizana, un joven de 18 años, protagonizó el primer asalto de rehenes en la historia de Chile. “He pasado más años preso que libre y todos han lucrado conmigo, como la gente que hizo la película sobre mí y que se hizo rica (…) ¿Qué he ganado yo? Es como si todos se hubieran olvidado de mí”, declararía unos años más tarde en El Mercurio al ser liberado.

Tal como en la vida real, la toma de rehenes liderada por el protagonista, llamado Johnny, sale mal. Eso da paso a un operativo policial que incluye al gobierno de turno. El robo tiene tanto revuelo a nivel nacional que la prensa comienza una campaña enfocada a los jóvenes para intentar “salvarlos” de la delincuencia. Esta parte de la historia dialoga con Caluga o Menta (1990), en relación a la crítica sobre la desconexión que existe entre las autoridades y los jóvenes, y la forma caricaturesca e irónica en que son representados los medios de comunicación y las figuras políticas.

Por otro lado, el desamparo de Johnny es tal, que su única salida a una mejor vida y su “luz” dentro de tanta oscuridad son los atracos, los robos y el dinero fácil. Esto se exponetanto en Caluga o Menta (1990), como en Taxi Para Tres (2001), películas en que sus protagonistas provienen de entornos marginales, disfuncionales y quebrados.

Un régimen obsoleto:

La película de drama, La Frontera (1991), dirigida por Ricardo Larraín, también se toma su tiempo para ocupar la ironía al momento de representar el poco criterio de la autoridad política de fines de la década de 1980. Ramiro Orellana, profesor de matemáticas y protagonista de esta historia, también proviene de un entorno quebrado: está separado de su esposa y su hijo vive en el exilio.

Ramiro es relegado al sur de Chile, básicamente como un exilio dentro de su mismo país. Ahí tiene que lidiar con un par de vigilantes que le imponen distintas reglas absurdas, como rellenar un libro de firmas cada cuatro horas o la prohibición de leer revistas y libros de ajedrez. En cada una de las escenas queda al descubierto la primitiva y opresora burocracia de la dictadura, un aparato que para esa época ya estaba obsoleto.

El protagonista no solamente sufre con esa represión política que lo tiene recluido en el sur de Chile, sino que también se enfrenta a sí mismo. Ramiro comienza un viaje de autoconocimiento y de enamoramiento. La confusión presente en la generación post dictadura, y que mencionamos al comienzo, queda representada en un Ramiro dubitativo y que no sabe decidir qué hacer con su vida.

Desde la oscuridad es como nace la luz para Ramiro. Hacia el final de la película tiene una oportunidad para salir de su confusión y su opresión, pero esa luz también está condicionada. Si bien no es un personaje que elige el crimen o los delitos para escapar de su realidad, se trata de una decisión que está bañada en desesperación, angustia y en un completo desconcierto.

Confusión, dilemas y moral cuestionable:

En Archipiélago (1992), a cargo de Pablo Perelman, esa duda y confusión, tan presente en la transición a la democracia, queda clara tanto en el guión como en el montaje. Aquí un arquitecto y dirigente asiste a una reunión clandestina y recibe un balazo en la frente de parte de un agente de la CNI. El arquitecto está muerto, pero su mente deambula en un viaje onírico que se divide entre su experiencia como misionero en una isla y la reconstrucción de una iglesia, escenas en las que el arquitecto entra en contacto con indígenas chonos de la zona y flashbacks recurrentes del allanamiento en que lo asesinan.

Taxi Para Tres (2001), dirigida por Orlando Lübbert, película que da por finalizada la década de 1990, presenta esos elementos que ya han sido mencionados. Es verdad que laconfusión se da a un nivel psicológico y mental del protagonista, y no a un nivel de montaje como el caso de Archipiélago (1992). Aquí el protagonista, un taxista asaltado por dos ladrones que lo secuestran y lo obligan a manejar para realizar sus delitos, tiene dilemas éticos y morales. Estos dilemas son síntomas de una transición a la democracia en la que se tuvieron que transar ciertos códigos, valores, y posicionamientos políticos.

Tanto la confusión y los dilemas filosóficos, como la marginalidad y el abandono, son la columna vertebral de la historia de Ulises, protagonista de Taxi Para Tres (2001). El conductor se enfrenta a dos asaltantes, uno huérfano y abandonado en su infancia, y otro que se caracteriza por una moral muy cuestionable. Los asaltantes se involucran tanto con Ulises y su familia que, atraído por el dinero fácil, el taxista termina siendo un bandido más del grupo.

Infierno y bendición:

Esa confusión, y los límites difusos entre el bien y el mal, harán que el protagonista se enfrente a sí mismo: lo que atraviesa es un infierno y una bendición, casi en partes iguales. Una de las escenas que simboliza ese dilema es cuando Ulises, luego de una larga jornada de “t

rabajos”, se encierra en su pieza, se recuesta y comienza a dejar caer sobre su cara decenas de billetes en efectivo. En su cara parece haber satisfacción y adrenalina, mezcladas con la angustia de sentirse en un lugar sin salida. Esa luz a la que aspira está bañada completamente por la oscuridad. El dinero está manchado. Sus actos delictivos ya están hechos.

No futuro:

Cada uno de los personajes de las películas analizadas, a excepción de Archipiélago (1992), en el que ya está condicionado por su misma muerte, deben enfrentarse a decisiones que los permitirán salir de esa “oscuridad”, pero que simplemente serán un espejismo y una falsa luz. Esto se relaciona con la sensación misma de la transición a la democracia: una vía repleta de promesas y pactos que no alcanzan para llegar a esa tan anhelada “luz” al final del oscuro túnel.

Se podría decir que el cine chileno de la transición a la democracia es pesimista porque nos plantea apatía, escepticismo y la idea de un “no futuro”, consecuencias que están directamente relacionadas con 17 años de dictadura. También nos expone que la única salida a esa oscuridad es la destrucción de alguno de los valores de los personajes. Algo en ellos se rompe, algo importante se quiebra para dar paso a la ansiada “liberación”. Sus planes nunca salen como lo esperan y deben hacerse cargo de eso, aunque eso involucre la muerte propia o de terceros, tanto física como metafóricamente. Junto con el “no futuro” también está el “no retorno”: los lugares que se presentan son nuevos y son irreversibles, y el costo que se tiene que pagar es demasiado alto.